建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010

- 制定机关:中华人民共和国住房和城乡建设部

- 公布日期:2010-11-03

- 法规文号/标准号:GB 50057-2010

- 施行日期:2011-10-01

建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010-环安宝@法规宝

5.2.1 表5.2.1是根据IEC 62305-3: 2010第30页的表6及其2006年第1版标准的表6制定的。

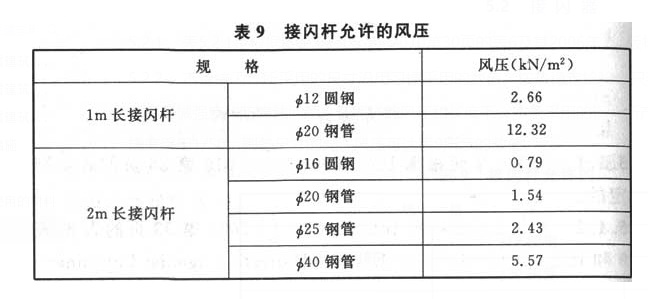

5.2.2 本条接闪杆所采用的尺寸沿用习惯采用的数值。按热稳定检验,只要很小的截面就够了。所采用的尺寸主要是考虑机械强度和防腐蚀问题。在同样的风压和长度下,本条采用的钢管所产生的挠度比圆钢的小。经计算,如果允许挠度采用1/50,则各尺寸的允许风压可达表9所示的数值。

5.2.3 本条是根据美国防雷装置标准NFPA 780-2004:Standard for the installation of lightning protection systems的第A.4.6.2条和IEC 62305-3: 2010第98页E.5.2.4.1的注而制定的。前者是根据以下文献C.B.Moore,William Rison,James Mathis,and Gravdon Aulich,“Lightning Rod lmprovement Studies”,Journalof Applied Meteorology,V01.39(2000),May(No.5),593~609制定的;后者的注是“研究表明,接闪杆的接闪端做成钝形是有益处的”(Research has shown that it is advantageous for air-termination rods to have a blunt tip)。

5.2.5 截面从不小于35mm2 改为不小于50mm2 是根据本规范表5.2.1的规定制定的。

5.2.6 表5.2.6是根据IEC 62305-3: 2010第99页的表E.1制定的。

5.2.7 本条是参照IEC 62305-3: 2010第20页的5.2.5制定的。

已证实,铁板遭雷击时,仅当其厚度小于4mm时才有可能与闪击通道接触处由于熔化而烧穿。

雷击电流的电荷 ,对直接在闪电雷击点的能量转换W,以及对雷电流继续以电弧的形式越过所有绝缘间隙之处的能量转换W起着决定性的作用。例如,接闪杆顶端接闪处的熔化,或者引起飞机铝外壳的熔化,以及保护间隙电极的熔化就是这电荷引起的。

,对直接在闪电雷击点的能量转换W,以及对雷电流继续以电弧的形式越过所有绝缘间隙之处的能量转换W起着决定性的作用。例如,接闪杆顶端接闪处的熔化,或者引起飞机铝外壳的熔化,以及保护间隙电极的熔化就是这电荷引起的。

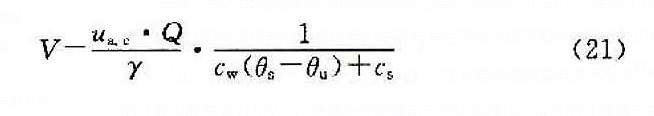

金属体与闪击通道接触处的能量转换过程极为复杂,而且不好准确计算。当这一现象用简化的模型表示时可假定,接触处即电弧根部的能量转换由电荷与发生于微米级范围内的阳极或阴极电压降 的乘积产生,即

的乘积产生,即 ,在所要考虑的雷电流范围内

,在所要考虑的雷电流范围内 几乎是个常数,其值为数十伏(在以下的计算中取其值为30V)。考虑全部能量用于加热金属体,这样的计算偏于安全侧,可按下式计算:

几乎是个常数,其值为数十伏(在以下的计算中取其值为30V)。考虑全部能量用于加热金属体,这样的计算偏于安全侧,可按下式计算:

式中:V——被熔化金属的体积(m3);

式中:V——被熔化金属的体积(m3);

式中:V——被熔化金属的体积(m3);

式中:V——被熔化金属的体积(m3);

式中:V——被熔化金属的体积(m3);

ua,c——阳极或阴极表面的电压降(V),采用30V;

Q——雷电流的电荷(C);

γ——被熔化金属的密度(kg/m3);

cw——热容量[J/(kg·K)];

θs 熔化温度(℃);

θu 环境温度(℃);

cs 熔化潜热(J/kg)。

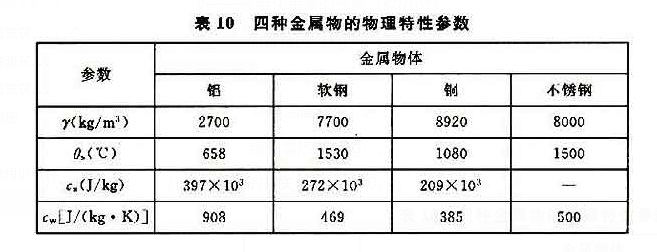

几种金属物的相关参数见表10。

注:不锈钢为非磁性的奥氏体不锈钢。

将表10的相关数值代入式(21)得,雷击每库仑(C)能熔化以下的金属体积:铝,V/Q≈11.6mm3/C;软钢,V/Q≈4mm3/C;铜,V/Q≈5.5mm3/C。

在原西德慕尼黑联邦国防军大学的高压实验室,做过分析研究得出,对金属板穿孔起决定性作用的不是短时雷击电荷Qs(见本规范表F.0.1-1),而是长时间雷击电荷Q1(见本规范表F.0.1-4)。其研究结果是:当Q1=100C(第三类防雷建筑物的雷击参量)时,对1.5mm厚的钢板、黄铜板、铜板以及2mm厚的铝板,在各种情况下均穿孔,穿孔的直径约为4mm~8mm。当Q1=200C(第一类防雷建筑物的雷击参量)时,对2mm厚的钢板、黄铜板、铜板以及2.5mm厚的铝板,在各种情况下均穿孔,穿孔的直径对钢板、黄铜板、铜板约为4mm~12mm,对铝板的穿孔直径约为7mm~13mm(对铝板,约有25%的情况,甚至3mm也熔化穿孔)。

近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第2款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属板的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。

5.2.9 敷设在混凝土内的金属体,由于受到混凝土的保护,不需要采取防腐措施。但金属体从混凝土内向外引出处要适当采取防腐措施。

5.2.10 由于这类共用天线可能改变位置、改型、取消,故作本条规定。

5.2.12 滚球法是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,包括被利用作为接闪器的金属体,或只触及接闪器和地面包括与大地接触并能承受雷击的金属物,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护。滚球法确定接闪器保护范围应符合本规范附录D的规定。

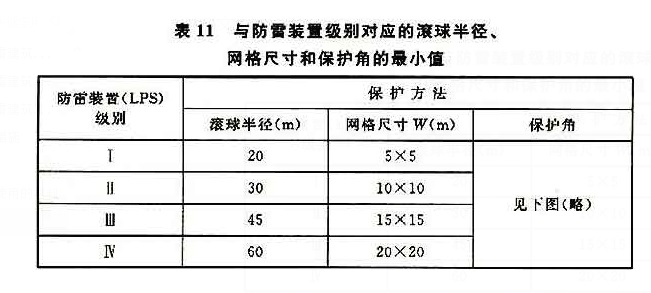

表5.2.12是参考IEC 62305-3:2010第18页5.2.2的规定及其表2,并结合我国具体情况和以往的习惯做法而制定的。

“5.2.2布置:安装在建筑物上的接闪器,应按照以下方法之一或多种方法组合将其布置在各个角上、各突出点上和各边沿上(特别是各立面的上水平线上)。在确定接闪器的布置位置时所采用的可接受的方法包括保护角法、滚球、网格法。滚球法适合于所有情况。······网格法适合于保护平的表面。表2对每一防雷级别给出这三种方法的相应值。”

上述引文中的“表2”即下面的表11。

保护角是以滚球法为基础,以等效面积计算而得,使保护角保护的空间等于滚球法保护的空间;但在具体位置上它们的保护范围有明显的矛盾。为避免以后在应用上的争议,故本规范不采用保护角法。

用防雷网格形导体以给定的网格宽度和给定的引下线间距盖住需要防雷的空间。这种方法也是一种老方法,通常被称为法拉第保护形式。

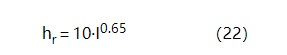

用许多防雷导体(通常是垂直和水平导体)以下列方法盖住需要防雷的空间,即用一给定半径的球体滚过上述防雷导体时不会触及需要防雷的空间。这种方法通常被称为滚球法。它是基于雷闪数学模型(电气—几何模型),其关系式如下式,引自IEC 62305-1:2010第36页的式(A.1)。

式中:hr——雷闪的最后闪络距离(击距),也即本章所规定的滚球半径(m);

I——与hr相对应的得到保护的最小雷电流幅值(kA),即比该电流小的雷电流可能击到被保护的空间。

在电气—几何模型中,雷击闪电先导的发展起初是不确定的,直到先导头部电压足以击穿它与地面目标间的间隙时,也即先导与地面目标的距离等于击距时,才受到地面影响而开始定向。

与hr相对应的雷电流按式(22)整理后为I=(hr/10)1.54,以本条表5.2.12的hr值代入得:对第一类防雷建筑物(hr=30m),I=5.4≈5kA;对第二类防雷建筑物(hr=45m),I=10.1≈10kA;对第三类防雷建筑物(hr=60m),I=15.8≈16kA。即雷电流小于上述数值时,闪电有可能穿过接闪器击于被保护物上,而等于和大于上述数值时,闪电将击于接闪器。

本规范所提出的接闪器保护范围是以滚球法为基础的,其优点是:

1 除独立接闪杆、接闪线受相应的滚球半径限制其高度外,凡安装在建筑物上的接闪杆、接闪线、接闪带,不管建筑物的高度如何,都可采用滚球法来确定保护范围。如对第二、三类防雷建筑物,除防侧击按本规范第4.3.9条和第4.4.8条处理外,只要在建筑物屋顶,采用滚球法可以任意组合接闪杆、接闪线、接闪带。例如,首先在屋顶周边敷设一圈接闪带,然后在屋顶中部根据其形状任意组合接闪杆、接闪带,取相应的滚球半径的一个球体在屋顶滚动,只要球体只接触到接闪杆或接闪带而没有接触到要保护的部位,就达到目的。这是以前接闪杆、线确定保护范围的方法(折线法)无法比较的优点。

2 根据不同类别的建筑物选用不同的滚球半径,区别对待。它比以前的折线法只有一种保护范围更合理。

3 对接闪杆、接闪线、接闪带采用同一种保护范围(即同一种滚球半径),这给设计工作带来种种方便之处,使两种接闪器形式任意组合成为可能。

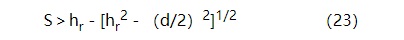

本条表5.2.12并列两种方法。它们是各自独立的,不管这两种方法所限定的被保护空间可能出现的差别。在同一场合下,可以同时出现两种形式的保护方法。例如,在建筑物屋顶上首先采用接闪网保护方法布置完成后,有一突出物高出接闪网,保护该突出物的方法之一是采用接闪杆,并用滚球法确定其是否处于接闪杆的保护范围内,但此时可以将屋面作为地面看待,因为前面已指出,屋面已用接闪网方法保护了;反之也一样。又如,同前例,屋顶已用接闪网保护,为保护低于建筑物的物体,可用上述接闪网处于四周的导体作为接闪线,用滚球法确定其保护范围是否保护到低处的物体。再如,在矩形平屋面的周边有女儿墙,其上安装有接闪带,在这种情况下屋面上是否需要敷设接闪网?当女儿墙上接闪带距屋面的垂直距离S(m)满足下式时,屋面上可不敷设接闪网。

式中:hr——按本条表5.2.12选用的滚球半径(m);

d——女儿墙上接闪带间的距离(沿屋面宽度方向的距离)(m)。

若屋面中央高于女儿墙根部的屋面,则式(23)的S为女儿墙上接闪带至屋面中央高处水平面的垂直距离。

- 上一节: {{previousInfo.title}} 没有了

- 下一节: {{nextInfo.title}} 没有了